こんにちは。

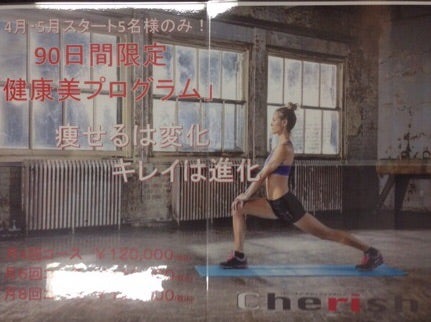

神戸市東灘区岡本のカフェ併設進化系パーソナルトレーニングジムCherishです。

昨日、運動と食事のコラボイベント「大人の美活部#13」を開催いたしました。

もう13回目になるんですね!!今回は猛暑ですのでカフェ店内において健康・美容講座として「腸改革」と銘打って行いました。

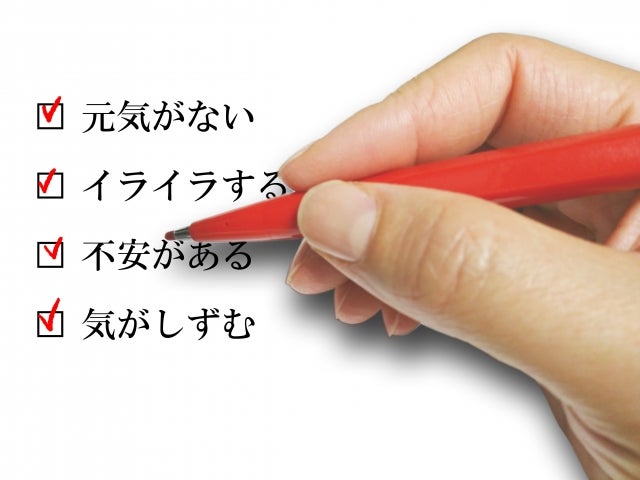

私たちはいかに「腸」の影響を受けて生活しているのか!ここが今回のポイントでした!

皆さんの腸年齢をチェックしましたが、さすが!!優秀な方が多かったですね。腸が若くあるということ=アンチエイジングになります。

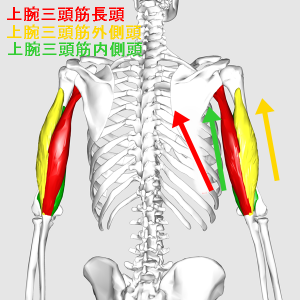

今回は生命の成り立ちから、腸内細菌タイプ、脳と腸の関係性、お食事前に便の話、そして腸改革するための食事法など盛りだくさんのお話しをさせていただきました。

話の中からもたくさん質問が飛び交い、とても盛り上がった楽しい講座となりました。

この大人の美活部は、パーソナルトレーニングを受けていただいているかたはもちろん、そこまでは出来ないけど健康や美容に興味のある方、自分の身体を良くしたいと思っている方、情報がたくさんあるけど何がいいのかわからない方など少しでも健康や美容に関心のある方が、正しい情報と新しい情報をしっかりと学んで今後の生活に生かせるようにと開催しています。

この大人の美活部を通じてもっともっと健康や美容に関心を持っていただき自分の身体、周りの人たちの身体を思いやり、気づかうことができればうれしく思います。

私は「かかりつけのパーソナルトレーナー」というのをモットーに、気軽に身体の事が相談でき、アドバイスできる身近な存在でありたいと思います。

みなさんももっともっと自分の身体の事に意識をもってみませんか?

自分を大事にすることで周りも大事にできるかもしれません。

そのきっかけに大人の美活部をぜひ利用してみて下さい。次回は9月の開催を予定しております。詳細はまた報告しますね。

パーソナルトレーニング・加圧トレーニングの体験も随時募集しております。

↓↓↓↓↓↓↓↓

パーソナルボディメイクサロンCherishでは、月1回「脳のデトックス」ができるアクセスバーズ開催しています。

今月は7/25(水)開催です。すでに今回は満席となっておりますので来月の開催をお待ちください。