こんにちは。

神戸市東灘区岡本の加圧・パーソナルトレーニングサロンCherishです。

先日、食事と運動のコラボイベント

【大人の美活部#8】を開催いたしました!

主催しています美薬膳カフェのブログでもイベントリポートしていただいたのでこちらでもご紹介しておきます。

大人の美活部、今回のテーマは、

サラダダイエット記念日!

前回参加いただけなかった方々からの

リクエストにより2回目の開催でした!!

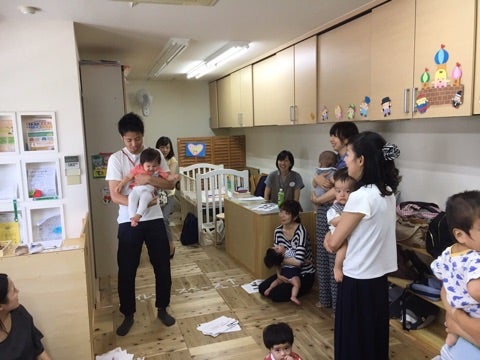

講師は、

パーソナルボディメイクサロンCherish

大小田 健祐トレーナー

・アメリカスポーツ医学会認定HFS

・健康運動実践指導者

・加圧トレーニングインストラクター

まずは、

中医学に基づいた体質タイプチェックをして、

ご自身のカラダが【気・血・水】の何タイプかを知っていただき、

各タイプごとにどういった運動や食事がいいのか、

悪いのかを教えていただきました。

これまで一般的に良いと言われていた運動が、

実は自分の体質タイプには合わなかったんだ、、とか

カラダに良いと思って食べていたものが

そうでもなく、本当はこっち、、!?みたいな事がわかり

皆さんからは、驚きやため息、悲鳴..!?ヒャー(笑) みたいな声があがり、

質問もあり、とても中身の濃いセミナーでした!

椅子に座ってできる運動で体も動かしました!

運動も体質タイプによって違います!!

体も温まったところでランチタイム~~♪

美薬膳カフェ カシュカシュ

栄養士 Sakura からメニューのご紹介です!

お店ではいつもKitchenに入っていますが、

メニューのこと食材のこと薬膳のことなど、

気軽にお尋ねくださいね!

今回ご用意しました美薬膳ランチは

カシュカシュ流 パワーサラダ 秋Ver.

「ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維・脂質

栄養素を1つのお皿で手軽に摂ることがで

キッシュの具材とトッピングの生薬を、

気・血・水のタイプに分けお楽しみいただきました♪

私もこのイベントを考えだした頃から、

トレーナー監修のもとボディバランスを整えることに!!

ちなみに、私は 血タイプ。

自分の体質タイプを知り、実践した結果!

長年持ち続けてた産後の数キロが、、

スーッと減りました!!

このことを少しだけお話しさせていただきました。

今回ご参加いただきました皆さま、

本当にありがとうございました。

これからの生活に少しでも参考になれば嬉しいです。

このテーマはとてもリクエストが多いので、

またご希望の方が増えましたら開催を考えたいと思います。

ぜひお問合せ下さい(^^)

神戸岡本の隠れ家パーソナルジム「Cherish」

℡078-855-6330