皆さん、こんにちは!

近畿地方は梅雨に入ってしまいましたね。

雨で外出したくない時は、自宅でセルフメンテナンスが出来ると良いですね。

今日は、お尻や太ももの裏側にできやすいセルライトについて書いてみたいと思います。

もうすでに、セルライトが出来ている方も、予備軍の方も、、

是非、参考にしていただければと思います。

セルライトとは?

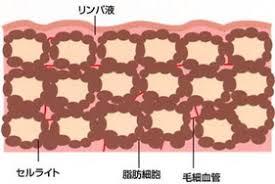

セルライトとは、一言でいうと脂肪です。

皮下にある脂肪細胞が肥大して硬くなり、結果、肌の凹凸として見えるようになります。

もちろん、少しずつ時間をかけて肥大していくので、見た目には凹凸がなくても

皮膚を軽くつまんで寄せた時に凹凸が出てくることもあります。

そのような方は、脂肪細胞の肥大が始まっているので、予備軍にあたりますね。

何故セルライトが出来るのか?

原因はさまざまですが、脂肪が溜まり肥大する事から、やはり運動不足がまず挙げられますね。

他にも、糖質・脂質の過剰摂取・血行不良・ストレス・不規則な生活習慣などがあげられます。

セルライトをなくすには

硬くなってしまった脂肪はなかなかおとしにくいものです。

まずは、柔らかくして、皮下脂肪の下にある筋肉を動かしやくするという意味で

マッサージは一定の効果が期待できると思います。

筋肉が動かしやすくなってきたら、しっかり運動もしましょうね。

最後にセルライトをなくしていくのに必要なトレーニングのご紹介

太ももの裏側・お尻を使うトレーニングをやってみましょう!